(註:本文使用國際音標字型,如果您無法閱讀,請將網頁編碼調整為unicode、或安裝字型。此外,為了便於區別起見,美式用法以紅色表示,IPA則不標示。 )

前言

以前閱讀語音學文獻的時候,遇到美式用法的音標,總是覺得很討厭。因為我比較熟悉的是國際音標(IPA),對於不熟悉的美式用法,讀起來總是有困難。美式用法有許多IPA沒有的符號,比如齦拍音(alveolar flap)的IPA是[ɾ](魚鉤r),但美式卻是[ᴅ](小型大寫D)。又如齦後清塞擦音(voiceless postalveolar affricate),例如英文church的[tʃ],美式用法卻寫成[č](c戴楔形帽子)。再如IPA的[y]是前高圓唇元音(中文的「迂」),但美式音標則將[y]用來標記硬顎滑音(palatal glide),相當於IPA的[j]。雖然英文中的yoga、year的y都發成[j]沒錯,但不是所有語言的y都發成[j]啊?

我總覺得:「為什麼大家不用IPA呢?這樣不是比較一致、比較容易閱讀嗎?」。直到最近讀了《語音符號指南 (Phonetic Symbol Guide)》這本書,瞭解了美式用法的來龍去脈,我現在比較不排斥美式用法了。

IPA傳統

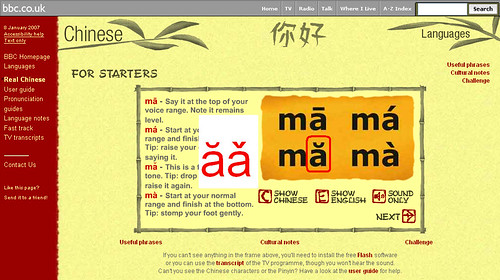

最早是一群法國和英國的語言教師,想把語音學應用到語言教學中,1886在巴黎創立「語音教師學會」(Dhi Fonètik Tîcerz' Asóciécon),也就是後來的國際語音學會(International Phonetic Association)。當時Otto Jespersen就建議,應該制訂一套所有語言共通的語音字母,於是第一版的國際音標在1888年問世。

闡述語音符號原則的是1949年的經典著作《國際語音學會的原則 (The principles of the International Phonetic Association)》(後來被1999年出版的《國際語音學會手冊(Handbook of the International Phonetic Association)》取代),其中提到的若干原則,至到今天仍是IPA委員會的決策指南。《原則》的要點簡單說明如下:

- 不同形狀的字母應該代表不同聲音。

- 不同語言中的相同聲音,應該由相同字母來表示。

- 所使用的字母,其字體形狀應該與羅馬字母和諧共處。

- 只在以下四種情況使用附加符號(diacritics):

- 超音段,例如音長、重讀和語調;

- 表示聲音的細微差異;

- 使用附加符號可以避免重新設計一整套新的符號(例如用波浪號來代表鼻化元音)。

- 字母的發展應遵循音位原則和基本元音系統。

美國傳統

美式傳統的音標系統,則是始於19世紀晚期對北美土著語言的轉寫工作。在Boas (1911) 《美國印地安語言手冊 (The handbook of American Indian languages)》出版之後,美國人類學會(American Anthropological Association)的委員,包括Franz Boas, P. E. Goddard, Edward Spair, & A. L. Kroeber出版了建議用來描述美洲語言的轉寫系統。與IPA不同的是,美式用法對出版而言是比較「務實」的系統。這表現在許多方面,例如,它很明顯地避免發明新符號,因為新符號不在標準字型當中,不利於印刷出版。它認可音系取向的轉寫方式,將語音細節留待文字說明,以追求排版印刷的方便性。最後,它特別符合美國學者的需要,其目的是為美洲語言經常遇到的聲音提供字元,並非考慮涵蓋全世界所有語言的聲音。

兩者比較

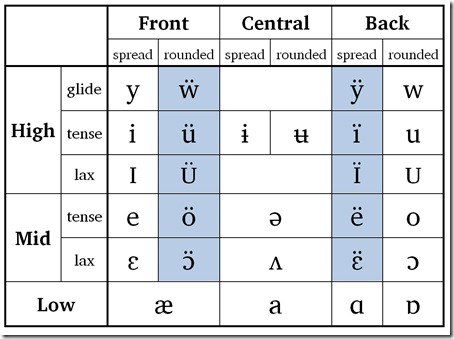

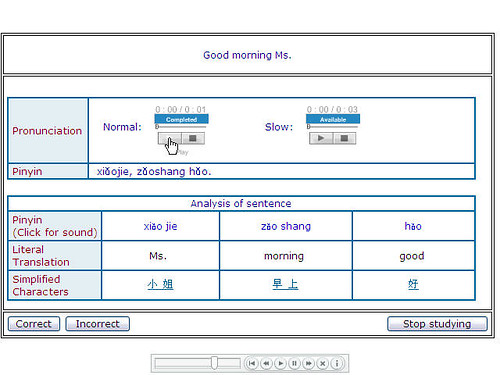

美式用法比IPA用法更強調符號的「組合性」(compositionality)。簡單來說,IPA用法是盡量以不同符號來代表不同音位,而美式用法則是盡量減少符號。以元音來說,美式用法的前展唇元音和後圓唇元音以羅馬字母表示,而前圓唇和後展唇元音(圖2藍色格子),則是頭上加兩點(umlaut),十分對稱(元音前展後圓是所有語言的共性,所以常見元音採用羅馬字母,罕見的才加附加符號)。而IPA的元音盡量以不同符號來表示(圖3),附加符號則用來表示長度[aː]、鼻化[ã]、重讀[á]等等特徵。若以符號數量而言,IPA有28個,而美式用法只有18個(不計附加符號)。

圖2:維基百科的美式用法元音

輔音系統的情況也差不多,IPA以不同符號來表示不同語音,而美式用法則使用很多附加符號,例如以腳下一點(underdot)表示往後(retracted)、腳下圓弧(subscript arch)表示往前(advanced)、頭上楔形(wedge)表示齦—顎(palato-alveolar)的擦音和塞擦音等等,大量減少新符號的數量。

總的來說,IPA傾向多用符號、少用附加,美式用法則是少用符號、多用附加。附加符號有好處也有缺點,好處當然是符號減少,系統對稱;但缺點也很明顯,附加符號通常很小,不易書寫和辨認(特別是手寫),這對於要求精確的語音學可說是致命傷。認同音系取向的轉寫方式,不免將音系特徵混入語音轉寫。最重要的一點,美式用法只針對美洲大陸的語言,可用範圍較為侷限。

《語音符號指南》

《語音符號指南 (Phonetic Symbol Guide)》這本書像是字典,每個語音符號作為一個條目,底下列出IPA用法、美式用法;以外還會加上說明、以及文獻來源;最後附上符號來源。例如以[ʒ]這個符號為例(p. 207),IPA用法是齦—顎舌葉濁擦音;美式用法通常以[ž]代替。其他用法,有些斯拉夫語言學家用來表示IPA的[dz]……(下略)。來源則是古愛爾蘭語……(下略)。透過這些說明,讀者很快就能瞭解一個符號的基本用法和歷史淵源。

當然,要在一本300頁的書中羅列所有語音符號是不可能的,所以作者只蒐羅了比較有代表性的語音符號。即便如此,語音符號的數量也超出IPA甚多。順便一提,我還在書中找到《國音學》所使用的[Ω]和[A],原來兩個符號都是美式用法,可說是解決了心中多年的疑惑。

如果是對語音學、音系學有興趣的人,手邊都該有這本字典,推薦給大家。

【參考文獻】

- International Phonetic Association. (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

- Pullum, G. K., & Ladusaw, W. A. (1996). Phonetic symbol guide (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

- Wikipedia » Americanist phonetic notation

- Wikipedia » History of IPA

- Wikipedia » International Phonetic Alphabet

- Wikipedia » Obsolete and nonstandard symbols in IPA

和魚鉤

和魚鉤