2006年10月我到高雄去報告〈Blog於華語教學之應用〉,華教地圖詢問在部落格上如何促進華語學習者和母語者的互動。經過這些時間的空想瞎猜,短時間之內沒有更多的想法,因此暫且紀錄如下:

- 平台:選擇平台主要的就是曝光率,或者說,在網路上的能見度。Web 2.0 主要的是社群(community)的力量,而部落圈更是「格格相連到天邊」。但如果在法國的部落格平台上開設中文部落格,讀者自然比較少。既然是要練習目標語,當然該選該語言的BSP。以華文部落圈來說,大概是有名大站、博客網、中國博客網等。

- 聯播:可以仿照華語教學分享館的方式進行RSS聯播,將相同主題的文章放在一起。另外像ESLblog一樣把學習者的部落格放在同一個平台也是不錯的方法;可以鼓勵學生互相評論。

- 內容:部落格本身是網路書寫的工具,而內容才是吸引人的地方。IT界有一句經典: "Content is king." 那麼,怎麼樣的內容才能吸引母語者的目光?其實,有趣的主題太多了,包括:介紹自己、介紹自己的國家或文化、語言文化上的差異、語言學習經驗......等等。甚至,可以在部落格上問一些問題,而這些文章都能引來不少網友的回應。

- 合作:前三種方法都是被動地等待讀者來參與,其實也可以主動和母語者合作。例如Wu (2005)進行跨國的語言交換合作,可以使兩邊的學生互惠;而Prof. Tseng請修課的學生到部落格給NNS回應,觀察NNS的語言使用情形,進行語言習得研究。諸如此類的合作,都能讓部落格上的討論熱絡許多。

參考書目

- Campbell, A. P. (2003). Weblogs for use with ESL classes. Internet TESL Journal, 9. Retrieved March 12, 2006, from http://iteslj.org/Techniques/Campbell-Weblogs.html.

- Campbell, A. P. (2004). Using LiveJournal for authentic communication in EFL classes. Internet TESL Journal, 10. Retrieved January 12, 2007, from http://iteslj.org/Techniques/Campbell-LiveJournal/.

- Wu, W.-S. (2005). Using blogs in an EFL writing class. Paper presented at the 2005 Conference and Workshop on TEFL and Applied Linguistics, Taoyuan, Taiwan.

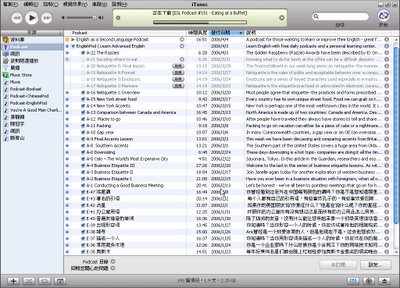

圖3:2006、2008和2010年的美國podcast聽眾人數

圖3:2006、2008和2010年的美國podcast聽眾人數